中国成套仪表的历史与发展

中国成套仪表的历史可以追溯到数千年前,它起初是为了满足农业生产和日常生活需要而出现的一种装备。随着时间的推移,这些仪表逐渐演变为一套完整的工具集,用于测量土地、计算农作物产量等。这些工具不仅体现了古代中国人民对科学知识的认知,也反映了他们对于精确度和标准化要求。

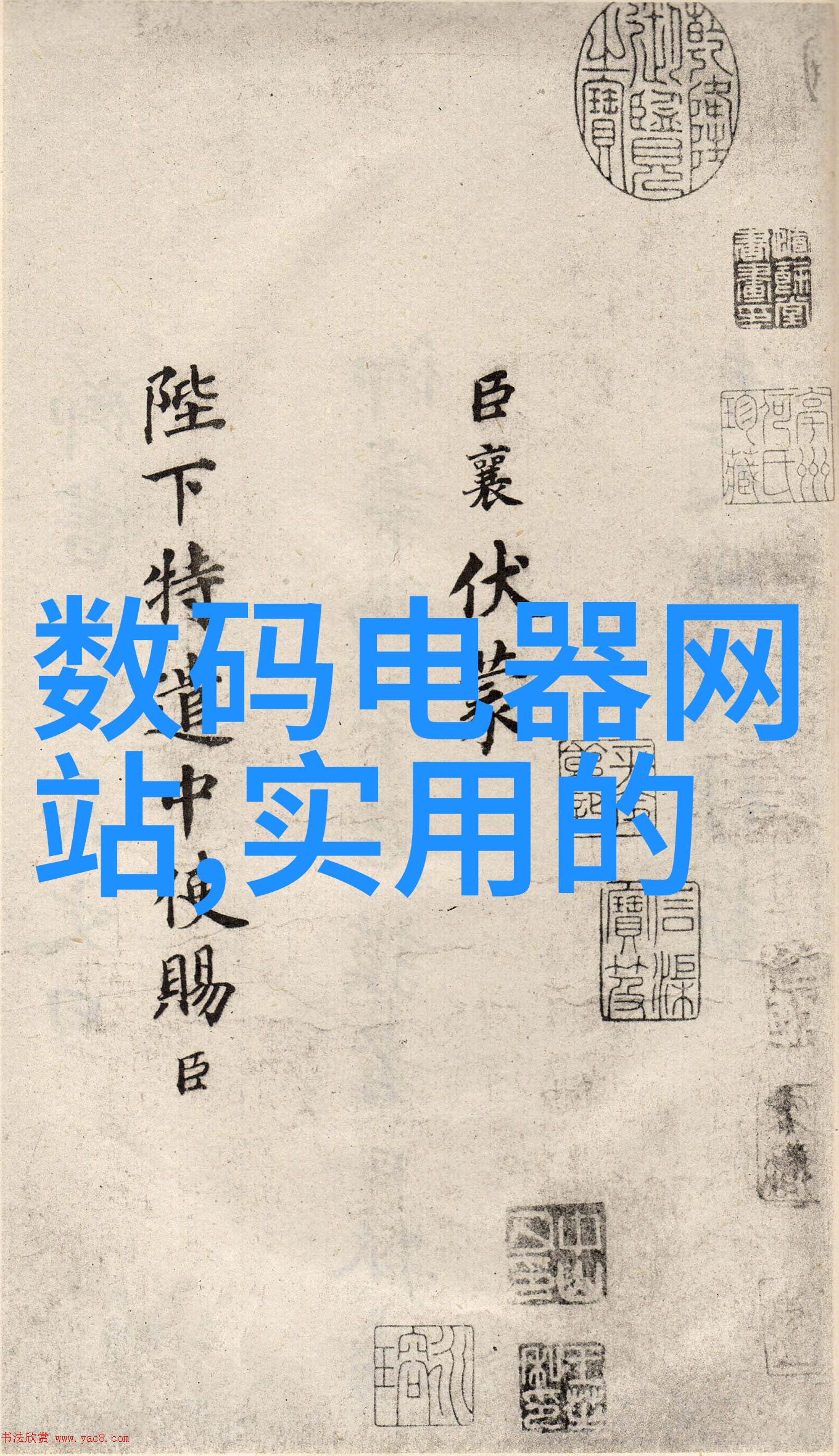

在唐宋时期,中国成套仪表开始得到更为系统化和规范化的地位。在这期间,国家开始制定相关法规,对于测量工具进行严格管理。这不仅有助于提高测量技术水平,还促进了社会经济活动的一致性,使得贸易、税收以及工程建设能够更加准确地进行。

明清时期,随着科技的进步,中国成套仪表进一步完善,并且其制作工艺也越来越精细。各地手工艺人根据自身地域特点和市场需求,不断创新设计,使得成套仪表更加符合当时社会实际需求。此外,此时期还出现了一批专门负责制造和销售这种设备的人士,他们通过流通网络将高质量的手工制品送往四方,这标志着商业化生产模式在这个领域中的应用。

到了近现代,随着工业革命在欧洲的兴起,一系列新的材料和技术被引入到成套仪表中,如铁质、铜质等金属材料,以及机械加工技术。这导致了一次重大转型,从传统的手工艺向机器制造转变,使得生产效率大幅提升,同时也使得产品更加标准化可靠。

20世纪初,由于西方国家对世界范围内计量体系(SI单位)的普及而影响到国际贸易秩序,当时一些国家包括美国、日本等国,都采纳了国际公认的一系列新单位,因此,在此背景下,加强计量标准化工作成为全球性的趋势。作为这一潮流中的一个重要组成部分,中国亦开始深入研究并实践国际计量单位制度,为此目的配备了一系列符合国际标准要求的“五大类”原子物理装置:电力计、电阻器、高压放电管、高温炉及加速器等。

至今为止,“中国成套仪表”的概念依然存在,但它已经不是单纯指某一具体类型或功能,而是一种包含多种不同用途设备集合体,以满足现代科技发展所需。在今天,我们看到的是一种既保留传统技艺,又融合现代科技特点,更注重可持续性与环保理念的大型企业家们不断探索如何利用这些古老但又富有生命力的传统智慧去适应快速变化的心态环境里面的未来展望。